Longtemps relégué au rang de simple divertissement, le jeu vidéo s’impose aujourd’hui comme un médium artistique à part entière. Avec son esthétique soignée, sa narration immersive et ses compositions musicales travaillées, il dépasse largement le cadre du loisir. Mais peut-on réellement considérer le jeu vidéo comme un art ? De plus en plus d’artistes, de critiques et d’institutions culturelles semblent répondre par l’affirmative.

Les graphismes et la direction artistique des jeux vidéo rivalisent désormais avec les œuvres picturales. Certains jeux, à l’image de Journey (2012) ou Gris (2018), sont de véritables fresques interactives, où chaque plan semble digne d’un tableau. D’autres, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017), proposent des mondes ouverts à l’esthétique envoûtante, inspirée de la peinture japonaise et du romantisme européen.

« Le jeu vidéo est un art total. Il mêle design, animation, mise en scène et musique. Il s’agit d’un des médias les plus complets de notre époque », affirme Mathieu Triclot, philosophe et auteur de Philosophie des jeux vidéo.

Au-delà de l’image, le jeu vidéo propose une narration qui ne se contente pas d’être linéaire. Contrairement au cinéma ou à la littérature, il place le joueur au cœur du récit, l’amenant à faire des choix qui influencent directement l’histoire.

Des titres comme The Last of Us (2013) ou Life is Strange (2015) abordent des thématiques complexes — deuil, amitié, survie — en plongeant le joueur dans des dilemmes moraux. D’autres, comme Her Story (2015) ou The Stanley Parable (2013), déconstruisent la narration traditionnelle en proposant des intrigues éclatées ou des scénarios évolutifs.

« Le jeu vidéo est le premier média à proposer une narration où le spectateur devient acteur », souligne Jason Rohrer, concepteur de jeux indépendants expérimentaux.

Si le jeu vidéo brille par son visuel et son scénario, il se distingue aussi par son univers sonore. Nobuo Uematsu (Final Fantasy), Austin Wintory (Journey) ou encore Jesper Kyd (Assassin’s Creed) sont aujourd’hui reconnus comme de véritables compositeurs de renom.

Preuve de cette reconnaissance, les concerts de musique de jeux vidéo, tels que le Video Games Live ou le Distant Worlds consacré à Final Fantasy, remplissent des salles prestigieuses à travers le monde. En 2023, la bande-son de God of War Ragnarök a même été nominée aux Grammy Awards, une première pour un jeu vidéo.

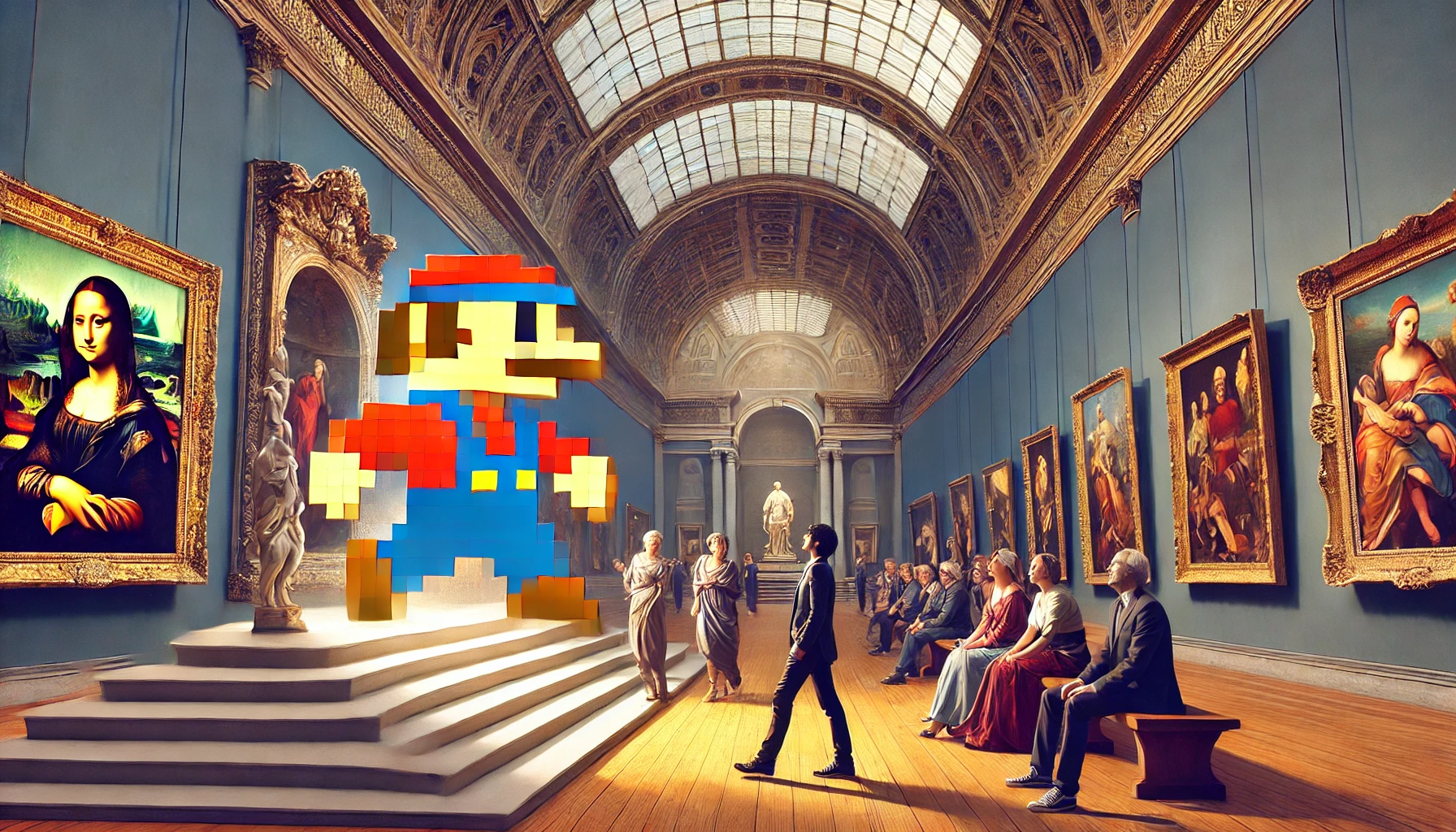

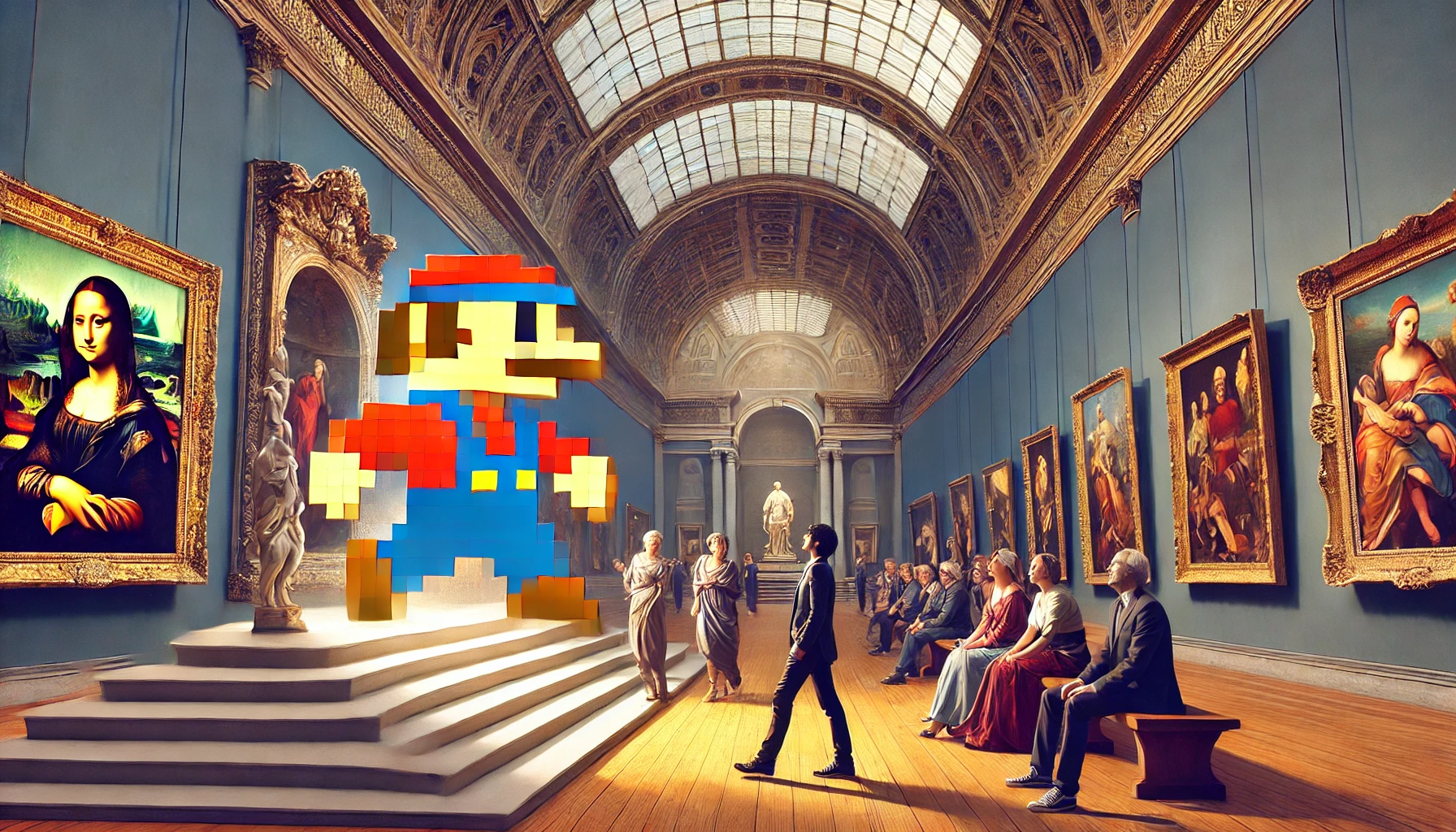

Cette évolution ne passe pas inaperçue dans le monde de l’art. Dès 2012, le Museum of Modern Art (MoMA) de New York a intégré des jeux comme Pac-Man, Tetris ou Shadow of the Colossus à sa collection permanente. Depuis, plusieurs expositions dédiées au jeu vidéo ont vu le jour, notamment au Grand Palais à Paris (Game Story, 2011) ou à la Fondation EDF (Design et Jeu Vidéo, 2022).

« Le jeu vidéo est une nouvelle forme d’expression artistique qui reflète notre époque, nos angoisses et nos espoirs », explique Marie Foulston, conservatrice et spécialiste du jeu vidéo au Victoria and Albert Museum de Londres.

Si le débat sur la place du jeu vidéo dans l’art reste ouvert, il est indéniable que ce médium s’impose comme un vecteur de création puissant. En mêlant image, son, récit et interactivité, il repousse les limites de l’expression artistique traditionnelle.

Peut-on encore nier son statut d’art alors qu’il s’expose dans les musées, inspire les compositeurs et captive des millions de joueurs à travers le monde ? La question semble désormais tranchée.

Écrit par Roman Lavandeira